書評

2025年11月号掲載

私の好きな新潮文庫

小さなものと大きなもの

対象書籍名:『一千一秒物語』/『マンスフィールド短編集』/『夢みる少年の昼と夜』

対象著者:稲垣足穂/マンスフィールド 著 、安藤一郎 訳/福永武彦

対象書籍ISBN:978-4-10-108601-9/978-4-10-204801-6/978-4-10-111505-4

一人の作家の著作で、いちばん多く本を持っているのは稲垣足穂です。

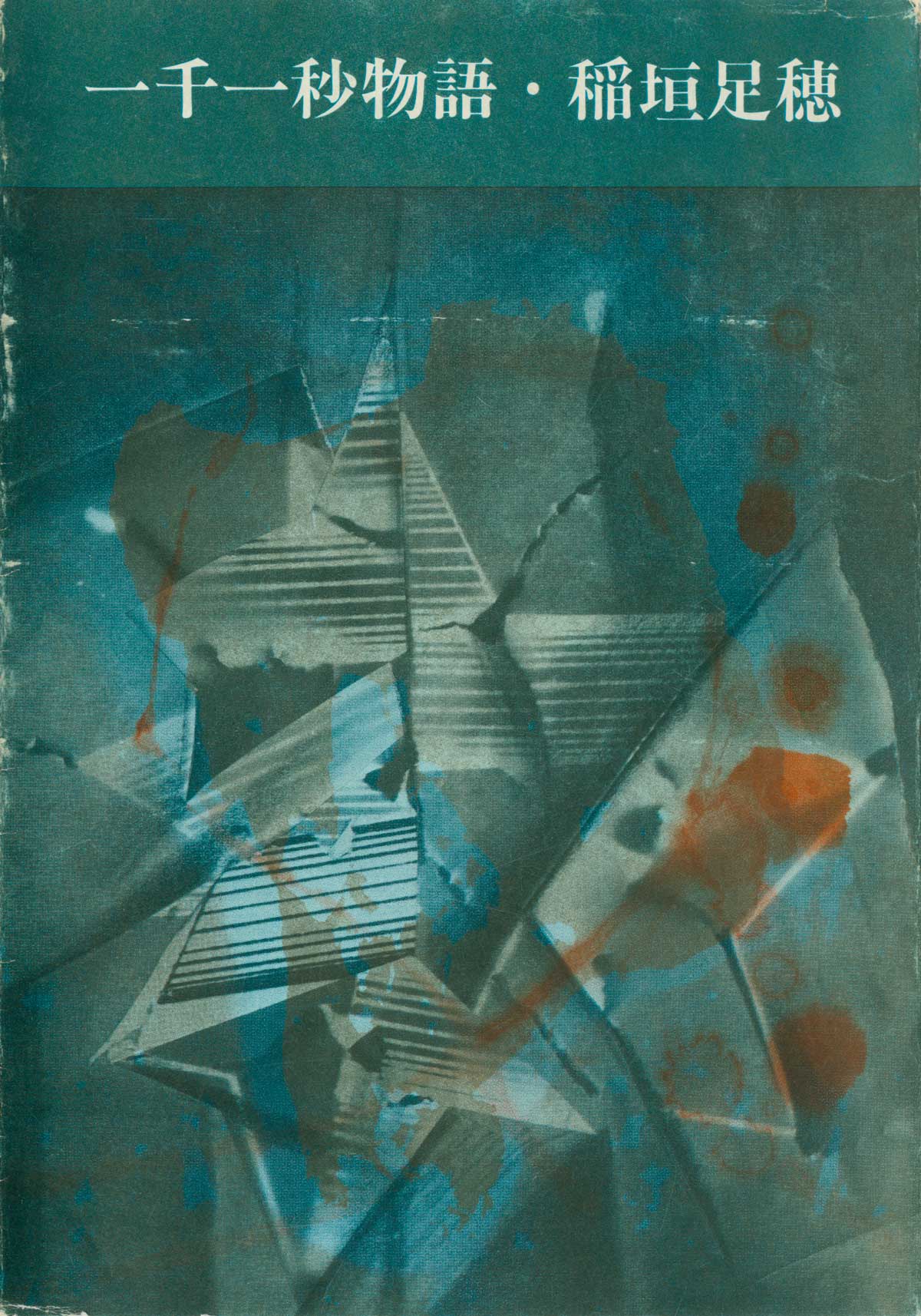

そのはじまりの一冊が高校一年のときに通学帰路にある古本屋で見つけた新潮文庫の『一千一秒物語』でした。

同じクラスの女の子から少し前に「この本面白いよ」、とタイトルだけは聞いて知っていたので、あまり迷わずに買い求めたのです。

旧版のカバーは「六月の夜の都会の空」を思わせるビリジアン・グリーンの空気の底に未来の都市の遺構がひたりと浸されたまま結晶している様な、そんな郷愁を鉱物の劈開面かガラス片を貼り合わせたキュビズム作品で表現した様な抽象画による装幀です。

当時、手探りで漫画を描き始めていた自分は《TARUPHO》という最高に高踏的で最上級の官能を備えたフィルターを通して世界を見ることに夢中になり、タルホ風の漫画を描き上げては投稿の募集をしていない雑誌にまで送りつけるという過激な行動を繰り返す様になるのでした、やれやれ!

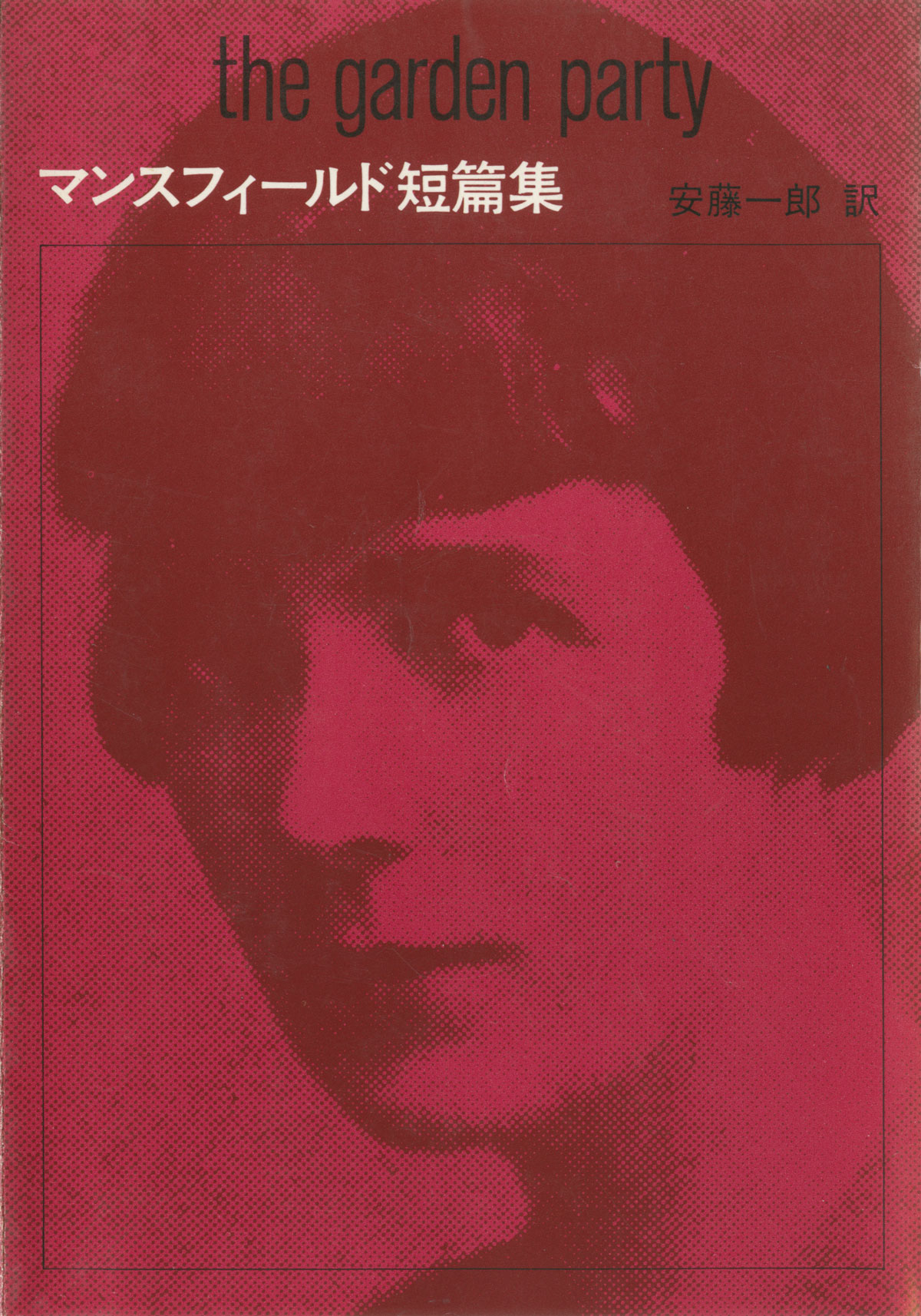

「園遊会」も、十代のときに父親の書斎の棚から物色した『マンスフィールド短篇集』の中に見付けた偏愛する小説のひとつです。

冒頭から初夏の園遊会の準備を任された裕福な家の少女ローラの抑えきれない高揚感や、屋敷中の華やぐ空気の精緻な描写に引き込まれます。甘やかで豊かで、安全で、あまりにも眩い……。けれども、屋敷の外には普段は皆が意識の外に追いやっている対極の世界があり、園遊会を成功させた同じ一日の終わりにローラはそれらの光と翳、豊かさと貧しさ、生と死といった二元性の遥か先にある美に遭遇して言葉を失います。

「幅においては、キャサリン・マンスフィールドは、きわめて小さな芸術家であった」。夫であり文芸批評家のジョン・ミドルトン・マリーがこう前置きしながら締めくくった言葉以上にマンスフィールド作品の輝きの本質を表わすものはない様に思われます。

「芸術的な仕事の領域では、小さなものは大きなものと同じであり、また大きなものはそれ以上大きなものにならないからである」。

物語のラストではローラに寄り添う兄の存在に安堵してページを閉じることができるのです。

絵・鳩山郁子

福永武彦著『夢みる少年の昼と夜』の主人公の太郎は母を早くに亡くしたひとりっ子。ギリシャ神話の世界に自身の夢を紡ぐ十歳の少年にとって、“蒐集”や“儀式”は厳粛なもの。茶の間の鳩時計が啼き終えるまでにお祈りの呪文がうまく称えられる様に、そして夢の世界を現実よりも強固なものにするために青いボンボンの罐の中の雑多な品々にそれぞれ相応しい来歴を与え、言葉を「単語帳」に蒐集します。

懐中時計の古びた鎖はアンドロメダを縛っていた鎖、博多人形の折れた首はメドゥサの首、桜貝、指貫、時計の部品……次々に披露される魅力的な貴重品は小さなペン画にしたためて、架空の標本帖に仕立ててみたくなる程。太郎のモノローグが全て片仮名で表記され、読み進めるのに少々苦心を要するのも、作者の意図した仕掛けの様に思えてくるのは想像の飛躍が過ぎるでしょうか?

「カンタンニハ読マセテアゲナイヨ」、 とばかりに少年の声色で呟く声が聞こえる気がするというのは……。

十代の頃に出会った本を繙くと新たな発見に胸躍らせる瞬間もあり、「園遊会」のクリームパフの様に変わらぬ妄執を抱き続けるものもあるのでした。

ああ、パーティーの残り物でいいから食べてみたい!

『一千一秒物語』旧カバー

稲垣足穂

『マンスフィールド短篇集』旧カバー

マンスフィールド/安藤一郎 訳

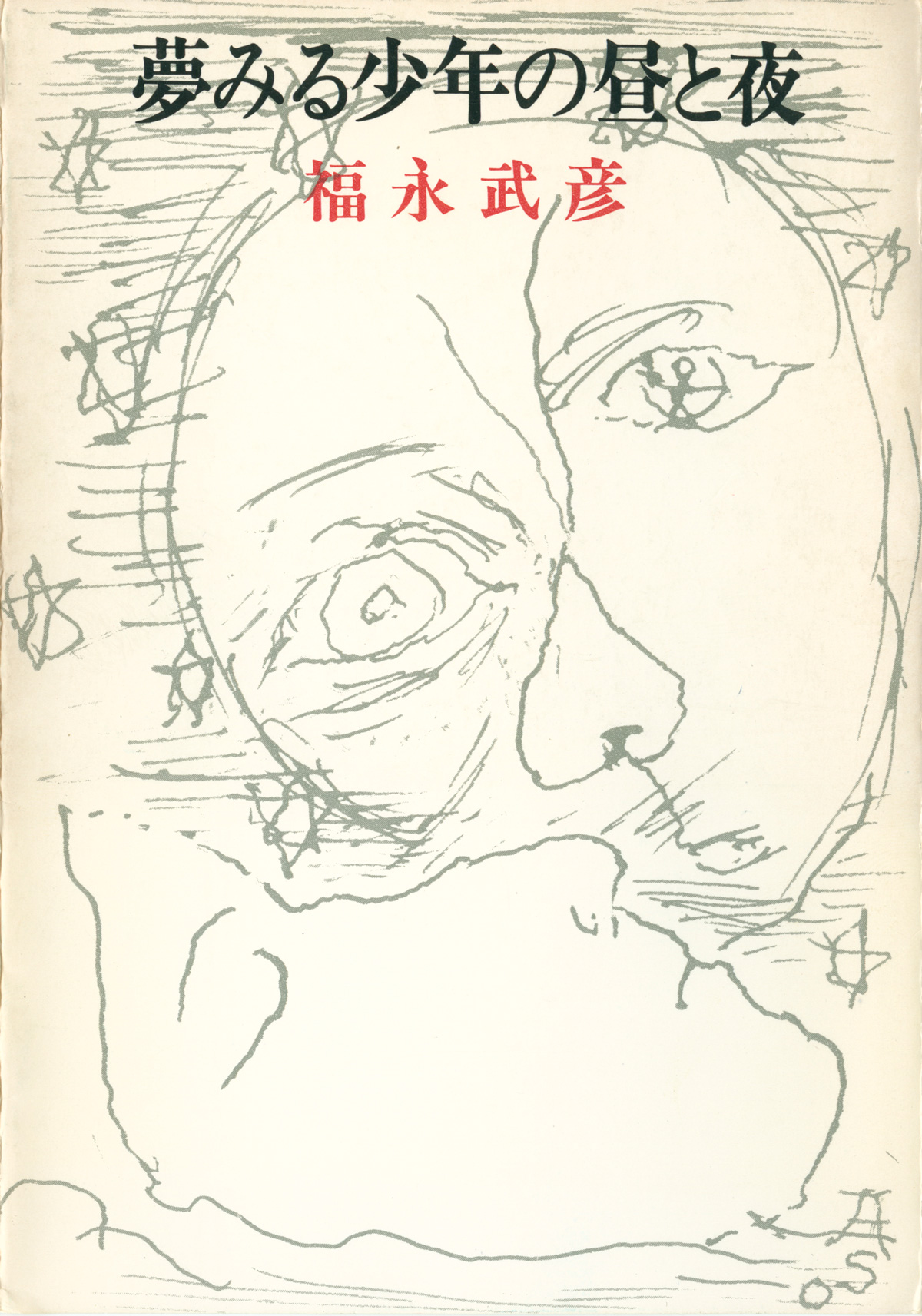

『夢みる少年の昼と夜』

福永武彦

(はとやま・いくこ 漫画家)