書評

2022年7月号掲載

父は本質的に詩人だった

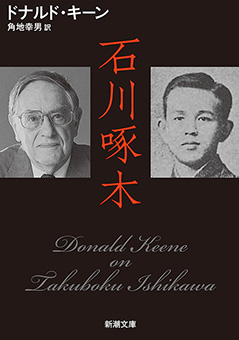

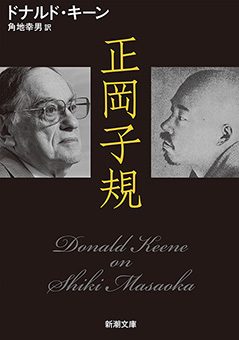

ドナルド・キーン『石川啄木』『正岡子規』

対象書籍名:『石川啄木』/『正岡子規』

対象著者:ドナルド・キーン/角地幸男訳

対象書籍ISBN:978-4-10-131358-0/978-4-10-131357-3

今年は父ドナルド・キーンの生誕百年の年です。神奈川近代文学館などで回顧展が開かれますが、その父が晩年に選んだテーマが正岡子規であり、石川啄木でした。

ドナルド・キーンは三島由紀夫や川端康成、安部公房をはじめとした同時代の小説家たちと深い関係を切り結んだことで知られていますが、文学への関心は小説にとどまらず、詩への愛情は子どもの頃からのものだったと思います。彼は本質的に詩人だったのではないかと思うくらいです。父が亡くなったあとの書斎を眺めてみると、ひしひしとそう感じられました。俳句も詠みました。

子規の墓がある東京北区・大龍寺は住まいの近くですので、散歩がてら、よくお参りに行きました。また、啄木は渋民尋常高等小学校の代用教員をしていましたので、父と同じく教師でもありました。この二人に対しては特別な感情を持っていたでしょう。小説家の平野啓一郎さんに対しては、こんなふうに語っていたそうです。“『正岡子規』はどちらかというと、書かなければならないと思って書いた本でした。けれども、今連載している『石川啄木』は、書きたいと思って書いている本です”と。

二人とも明治に生きた詩人として、伝統的な日本の文芸の危機を肌で感じた人々です。子規は士族の出であり、啄木については「最初の現代人」と父は見なしていましたので、二人は好対照ではありますが、日本語そのものの危機と相対したという点では共通しています。父は『正岡子規』にこう書いています。

〈子規が偉大なのは、著名な俳人が欠如し、また西洋の影響下にある新しい詩形式の人気によって俳句が消滅の危機に晒されていた時に、新しい俳句の様式を創造して同世代を刺激し、近代日本文学の重要な要素として俳句を守ったからである。もし子規が俳句を作らず、批評的エッセイを書かなかったならば、短歌と同じく俳句もまた、生きた詩歌の形式ではなくなった連歌のように、好古趣味の人たちの遊びに過ぎないものになっていたかもしれない。〉

しかしいまや俳句は日本にとどまらず、HAIKUと呼ばれて世界中で愛される存在になりました。子規がそのことを知ったらどれだけ驚くことでしょう。

啄木については、こう書いています。

〈啄木は今から一世紀も前に死に、その後の日本が大きく変化を遂げたにもかかわらず、その詩歌や日記を読むと、まるで啄木が我々と同時代の人間のように見える。読みながら、我々は啄木と自分を隔てるものをまったく感じない。〉〈千年に及ぶ日本の日記文学の伝統を受け継いだ啄木は、日記を単に天候を書き留めたり日々の出来事を記録するものとしてでなく、自分の知的かつ感情的生活の「自伝」として使った。啄木が日記で我々に示したのは、極めて個性的でありながら奇跡的に我々自身でもある一人の人間の肖像である。啄木は、「最初の現代日本人」と呼ばれるにふさわしい。〉

啄木の短歌だけではなく、ローマ字で綴られた『ローマ字日記』を重んじて「傑作」とまで評したのは、紫式部や海軍情報士官だった時に読んだ日本兵の日記から日本文学の道に入った父らしいと言えるかもしれません。

ところで、彼が『正岡子規』を「新潮」に連載したのが2011年のことです。同じく「新潮」に『石川啄木』を連載したのが2014年から15年にかけてで、それぞれ八九歳、九二、三歳の時ということになります。父は九〇歳を越えても驚異的な集中力と持続力を発揮できる人でした。朝起きて雑事が済むと書斎に籠り、何時間でも資料を読み、仕事をしました。休憩するのは私が食事の準備ができましたよと声をかける時くらい。夜の一時を過ぎても仕事を切り上げないようなことも頻繁にあって、「お父さん、これ以上は無理になりますよ」と言っても、「僕は無理が大好きです」とにっこり返されたことをよく覚えています。

明るい人でもありました。書斎に籠って『ローマ字日記』などを読んでいるかと思うと、「面白いなあ、ちょっとここを読んでみなさい」といって嬉しそうに飛び出してくるのです。そうした明るい好奇心が、集中力と持続力の源泉だったのかもしれません。(談)

(きーん・せいき 浄瑠璃三味線奏者)